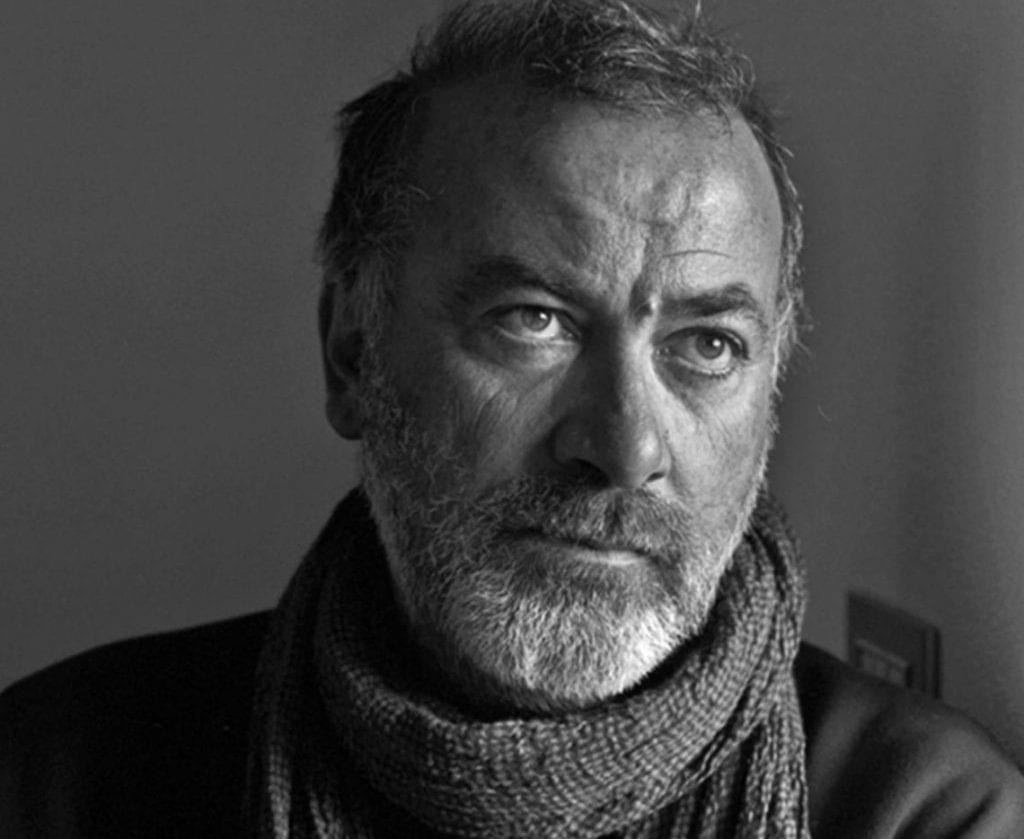

Il cantore della Paesologia. Conversazione con Franco Arminio

Franco Arminio è il poeta della parola sussurrata, sfiorata con mano ferma e leggera poi lasciata andare. Franco Arminio è il poeta dell’ascolto, colui che mette al centro della poesia la parola e, al tempo stesso, il suo corpo. È anche il poeta delle comunità provvisorie, del raccoglimento, delle piccole gioie del quotidiano. Un cantore postmoderno che, dalle ceneri dell’umanità, invita ad «accontentarsi di qualche attimo di bene quando c’è».

Biograficamente c’è da notare che Arminio è legato all’Irpinia («anni dopo il terremoto dei morti sarà rimasto poco. Dei vivi ancora meno»). Viaggiatore errante e profondo conoscitore della waste land italiana, palcoscenico di una teatralità scomparsa, Arminio, nella ricerca etnologica e linguistica, vede l’inesorabile intrecciarsi di vita e morte: da qui il disegno di un paesaggio metafisico dove i personaggi sono gli stessi uomini che, un tempo, popolavano quelle terre desolate.

I suoi versi compongono un diario di viaggio dove il confronto, continuo e incessante, tra l’io e la massa si riflette nel bisogno e nella volontà di coniugare arte e ambiente liberando tale unione da qualsiasi tentativo di asservimento «alle logiche del puro consumo culturale».

È un dialogo, quello con Franco Arminio, che procede per immagini, un baluginare tra prosa e poesia che verrà riproposto, ripreso, arricchito durante la prossima edizione di Umbria Green Festival, dal 9 al 12 settembre.

«Mi pare sia stato Proust a dirlo: quando uno legge un poeta non fa che leggere se stesso». È Giorgio Caproni che parla in un’intervista a Paolo Alberto Valenti nel 1990. Leggendo queste parole ho ripensato a Celati che, agli inizi degli anni Novanta, aveva scritto che il tuo era «un modo inedito di guardare le cose al sud». In questo lavoro di scavo (dove l’io diventa noi seguendo l’esito di Caproni) ravvisabile anche nelle tue poesie, la parola poetica può dirsi liberata da ogni forma di omologazione?

La parola poetica deve almeno tendere a uscire da ogni omologazione. Della mia parola posso dire che la cerco in continuazione.

In un momento storico e sociale che, da un anno a questa parte, ci ha obbligati a fermarci, a guardare da un’altra prospettiva ciò che ci circonda, a (ri)prendere contatto con il quotidiano (che sia la nostra casa, il nostro paese, le persone con la quali condividiamo le nostre solitudini), qual è la lezione che possiamo trarre dal rapporto con la nostra terra, con l’ambiente circostante e con l’Altro?

Se uno si muove di meno è bene che guardi di più e meglio il luogo dove è in qualche modo costretto a stare.

Quando nessun essere umano

ti cerca

accarezza un albero,

bevi a una fontana,

guarda le cose che stanno nel mondo

come se il tuo sguardo potesse salvarle.

Esci, cammina,

ricordati che prima di morire

puoi fare cose impossibili,

impensate.

Nel libro La cura dello sguardo (Bompiani, 2020) parli di «autismo corale», un’epidemia forse ancora più grave di quella in corso che ci « vede rinchiusi dietro i nostri piccoli schermi, impegnati in una comunicazione che ha perso ardore e vitalità». La cura, ci suggerisci, passa dalla parola poetica. In questo si può parlare di purezza della parola poetica che conduce alla possibilità della conoscenza come rivelazione?

La poesia può fare qualcosa ma solo a volte. E comunque sono rivelazioni provvisorie, lo squarcio che si chiude bisogna continuamente provare a riaprirlo.

Mi è capitato di ragionare, nell’ultima edizione di Umbria Green Festival, con Silvia Bre e Andrea Cortellessa circa la parola poetica quale parola in movimento che si spinge fino ai margini (talvolta oltrepassandoli) del linguaggio stesso. Nelle tue poesie il movimento è tangibile, gioca con lo sguardo. Il movimento è ricerca e questa sembra coincidere con il bisogno di percepire se stessi per capire gli altri. È questa la ragione ultima della tua poesia?

È una domanda difficile. A me sembra di scrivere per alimentare la mia malattia e per curarla.

Uomo, ambiente, paesaggio, radici. Quali tra queste parole riveste (e rivestirà) un peso maggiore all’interno dei progetti, anche futuri?

Direi la parola ambiente, ma io preferisco dire spazio, spazio esterno, mondo che c’è fuori. I benefici curativi del mondo che c’è fuori. Anche questi provvisori, ovviamente.

Paesologia: la vita e la morte. Quanto c’è dell’una e dell’altra nella Paesologia?

La morte è molto presente nei paesi e anche nella mia immaginazione. Direi che circola molta morte nella mia scrittura. Spero che non sia scoraggiante, la morte come istigazione a nutrirsi di quel poco di vita che ci passa nelle mani.

La poesia come dono. Attraverso le piattaforme social, quotidianamente, doni poesie, elargisci scambi e baratti basati sulla parola poetica. In questo contesto virtuale che significato dai al dono e cosa ti aspetti da questi incontri?

Avere del cibo donando delle poesie mi pare una bella cosa. Potevo anche pensarci prima. Spesso le soluzioni sono sotto gli occhi e non le vediamo.

Concludo con Caproni. «Poesia significa in primo luogo libertà. Libertà e disobbedienza». Oggi la poesia può significare libertà?

La poesia che non è libera non è poesia. E comunque non basta che sia libera perché sia poesia.

Sereno e senza speranza,

esci di casa, guarda!

Fai conto che non hai nulla, che non sei nulla.

Considera ogni cosa senza inquietarla.

Festeggia appena puoi

il minuto più inutile della tua vita.

Segui la terra, regala le tue vertebre

ai passanti.

Alla fine dei tuoi giorni

resteranno le tue imprudenze,

e più che i calcoli e gli indugi

resteranno i canti.